Intelがスーパーコア構想の特許を申請。E-Coreの活用方法がコレ?

CPUでは近年はマルチコア化が推進されてきており、CPU1コアにつきスレッドを2つ動かすハイパースレッディングや、CPUコアを小型化し、コア数を増やすハイブリッドコアなど様々な動きがある一方で、一部のワークロードでは依然としてシングルコア性能が重視される傾向にあります。ただ、このシングルコア性能を巡ってはコアのダイエリアやキャッシュ容量拡大などが求められることから、多コア化と背反する要素でもあります。

そんな課題があるシングルコア性能の向上についてIntelは2021年以来投入しているハイブリッドアーキテクチャーの内、複数のE-Coreなど小さなコアを活用してシングルコア性能を引き上げるという新しい仕組みの投入を検討している可能性が特許情報より明らかになりました。

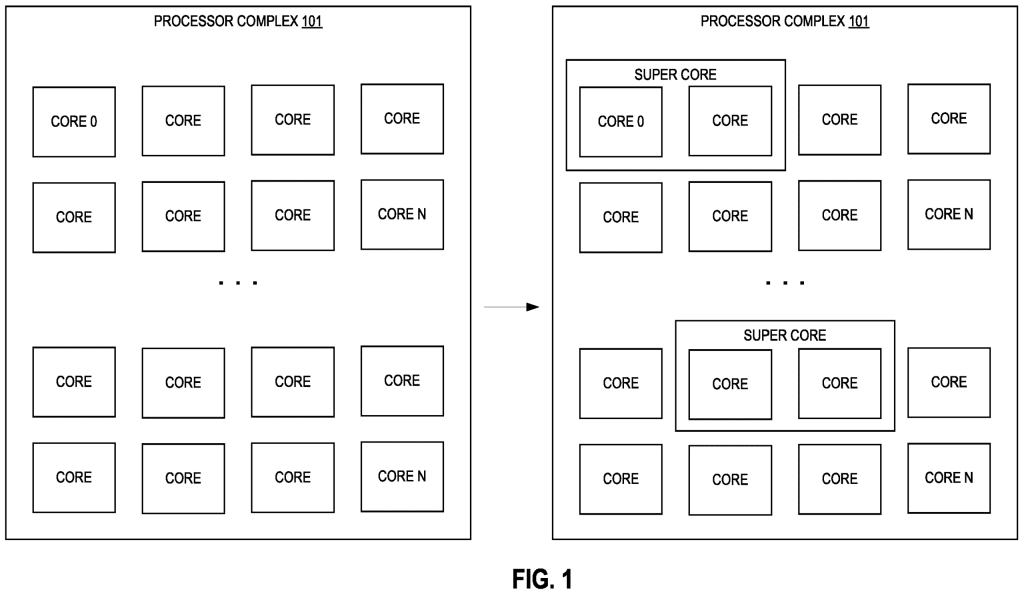

ソフトウェアで複数のコアを「1つの巨大コア」として動かす

特許は「Software Defined Super Cores (SDC)」と呼ばれる名称でIntelが各国に国際出願しています。この概略は、2つ以上の物理的なCPUコアを連携させ、OSからは1つの非常に高性能な「スーパーコア」であるかのように見せるという仕組みになっています。

また、スレッドなどは単一のスレッドで実行されるプログラムを、並列処理が可能なコードのブロックに分割し、その分割されたコードを複数の物理コアに割り当てて同時に実行します。また、特殊な命令セットや共有メモリ空間を活用することで、高速なデータ交換を行い、最終的には正しい順序で処理を完了させるというものになっています。

このSDCにより、今までシングルコア性能向上に必要だった消費電力が大きく、ダイ面積を大きく使う巨大コアの必要性を減らすことができ、高効率かつ小型ダイなE-Coreなどを活用し、マルチコア性能を維持しながら、擬似的にシングルコア性能も向上できるという画期的な仕組みになっています。

電力効率向上やプロセス微細化に伴うコスト高騰対策?

このSDCの最大の利点は電力効率の大幅向上に加え、柔軟性、そして製造コスト低減に寄与すると見られています。電力効率ではE-Coreなど小さいコアのほうが優れている傾向にあり、これらを動的に切り替えられればアイドル時でも消費電力の大きいP-Coreなどを排除することが可能になります。また、柔軟性も現行はハイエンドモデルには8P+16E、ミドルレンジは6P+8Eなど固定されていましたが、このSDCが実現されれば例えば32コアのみ搭載し、ユーザーのワークロード似合わせてシングルコア重視する場合は32コアの内、8コアをSDCとして運用することが可能になります。

また、製造コストの観点でもP-Coreのようなダイ面積を大きく取るコアは歩留まりの観点で不利になりますが、小型なE-Coreを大量に搭載するとなればダイ面積を縮小することが可能となり、歩留まり向上とコスト低減が可能になるなど歩留まりの観点でTSMCより劣っているIntelプロセスの活用も見いだせることができる技術になっています。

E-Coreが主役になる可能性が高まる

Intelでは今まで巨大でシングルコア性能が高かったP-Coreが主役であり、Xeonなどでもメインとして活用されてきました。しかし、ここ最近のP-Coreは性能面で限界が見え始めており、このP-Coreを開発するイスラエルの開発チームは将来解散させられる可能性すら出ています。

一方で、現状は脇役扱いのE-Coreについては近年、抜本的なパフォーマンス向上が見られており2026年に登場予定のNova Lakeでは従来までのコードネームに付けられていた「Darkmont」など〇〇montから「Arctic Wolf」など名称が変更されています。また、リーク情報でも2028年以降に投入されるCPUのTitan LakeではすべてE-Coreベースのコアに変更されると噂されているため、もしかしたらこのSDCは2028年以降に投入される可能性があるかもしれません。

導入ならソフトウェアやOS対応も焦点。それまでにIntelのシェア維持が必須に

このSDCは名前にSoftware Definedと書かれている通り、ソフトウェアによってスーパーコアの動きが制御されるため、Intel側での対応のほかWindowsなどOSやゲームなど各ソフトウェアでの対応も必須となります。ただ、このようなソフトウェア対応はハードウェアの市場シェアがある程度高くなければ積極的に導入されることはありません。

そのため、現状はIntelがコンシューマやサーバー向けでのシェアの過半数を握っているものの、今後このシェアが過半数を下回ったり明らかに販売の勢いが弱まればOSや各ソフトウェアは動作に必要な最低限の対応のみにとどまってしまう可能性もあるため実際にこのSDCが投入されるまでにIntelは市場シェアの半分以上のシェア維持は必須となります。

ただ、このSDCに関しては実現されれば画期的かつ野心的な試みでもあり、ユーザーにとってもメリットが大きな仕組みになるため、実際に投入されるのか含めて今後の動向に注目が集まります。

コメント