AMDのZen 6の製造プロセスはTSMC 2nmと3nmを採用。製品によって使い分けへ

AMDは2026年にCPU向けに次世代アーキテクチャーのZen 6を採用するコンシューマー向けCPUのRyzenとサーバー向けEPYCを発売予定で、既に一部モデルにはTSMCの最新鋭プロセスであるTSMC 2nmプロセスを採用することが明らかにされていますが、リーカーより各製品ラインアップでどの製造プロセスが採用されるのかが明らかになりました。

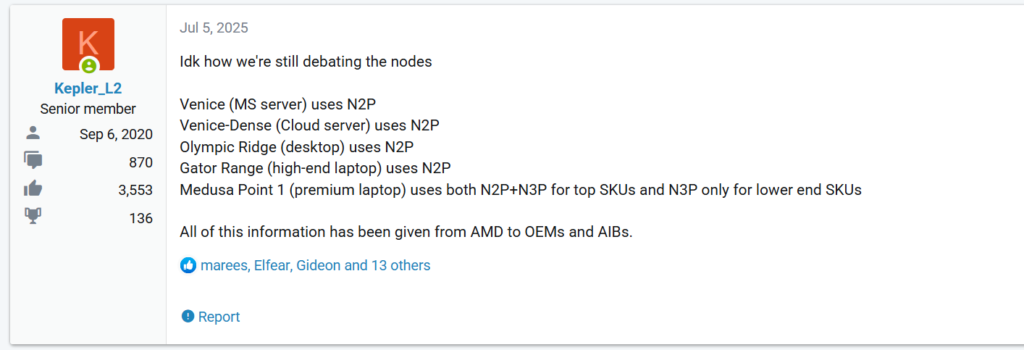

リーカーのKepler_L2氏はZen 6で投入される各製品ラインアップがどの製造プロセスで製造されるかを明らかにしており、以下のようになることを明らかにしています。

TSMC N2P (2nm改良版)

- EPYC『Veince』:サーバー向けCPU (最大192コアのクラシックと最大256コアのDense共に)

- Ryzen『Olympic Ridge』:デスクトップ向けCPU(Ryzen 9000の後継モデル)

- Ryzen『Gator Range』:ハイエンドノートPC向けCPU(ベースはOlympic Ridge)

- Ryzen『Medusa Point(上位モデル)』:薄型ノートPC向けAPUの上位モデル。(チップレット構造でN2P+N3P混合)

TSMC N3P (3nm改良版)

- Ryzen『Medusa Point(下位モデル)』:下位モデルの薄型ノートPCなど省電力性能とコスト性能が求められるAPU製品

AMDは既にTSMCと2nmプロセスを使うことが大々的に明らかにされており、公式発表もされていますがその詳細としては2nmを使う製品はベースのN2ではなく、N2Pと呼ばれる性能重視のプロセスが用いられるようです。なお、数日前にZen 6はN2Xが採用されると言う話もありましたが、現時点ではN2Pの方が有力と言えそうです。

一般的に製造プロセスは微細化されるほど省電力性能が向上するのですが、AMDでは省電力性能が求められるノートPC向けでは全面的にTSMC 2nmが採用せず、上位モデルでもTSMC 3nm(N3P)と混合して採用する理由は、性能よりコストと見られています。

Medusa Pointに関しては上位モデルはノートPC向けとしては初めてチップレット構造が採用される見込みで、CPU部分はデスクトップ向けと同じ12コアのダイを採用すると見られています。一方で、内蔵グラフィクスも備える必要があるのですが、この部分はコストに直結するダイサイズが大きくなりやすい部品のためN3Pを採用することでコストを抑える目論見があると見られています。

また、Medusa Pointの下位モデルはモノリシックダイが採用されるため、CPU+GPUとこちらもダイサイズが比較的大きくなります。そのため、下位モデルではコストとの兼ね合いから全面的にN3Pを採用すると言う判断を行ったと見られています。

Zen 6 Speculation Thread | AnandTech

https://forums.anandtech.com/threads/zen-6-speculation-thread.2619444/page-172#post-41471939

コメント

コメント一覧 (1件)

個人的にはレイトレーシングの性能アップとDDR7を採用した次世代GPUに期待しています。